これまでARCHICADで設計業務をおこなってきた。使い始めた頃からは機能もかなり進化して、図面作成においてはそれなりに満足していたように思う。ただ、物件によってはモデリングにおいて他のソフトに頼らないといけない場合もありCINEMA4D(あまり上達していないが…)やRhinoceros、ずいぶん前にはShadeでオブジェクトを作成していた。

ここ数年、Rhinocerosを使いモデリングをしていて思うのは、機能においてすごく自由度が高い。なによりNURBUS曲線(曲面)は、デザインを表現する上でその自由度を高めている。また、Grasshopperを使うことで、パラメトリックなモデリングができるのはなにより有意義に感じる。

新しいことを取り入れるには時間も労力も掛かるが、ボチボチと上手くなればよいかと思っている。

くわえて、VisualARQというRhinocerosのCADプラグインを、Rhinocerosでの設計業務をおこなう上で有効に利用していきたいと思う。

VisualARQって

VisualARQとは、RhinocerosのCADプラグインで、現在Ver3でRhinoceros Ver8に対応している。

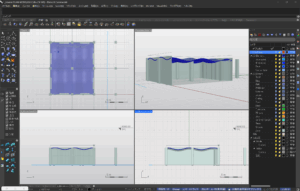

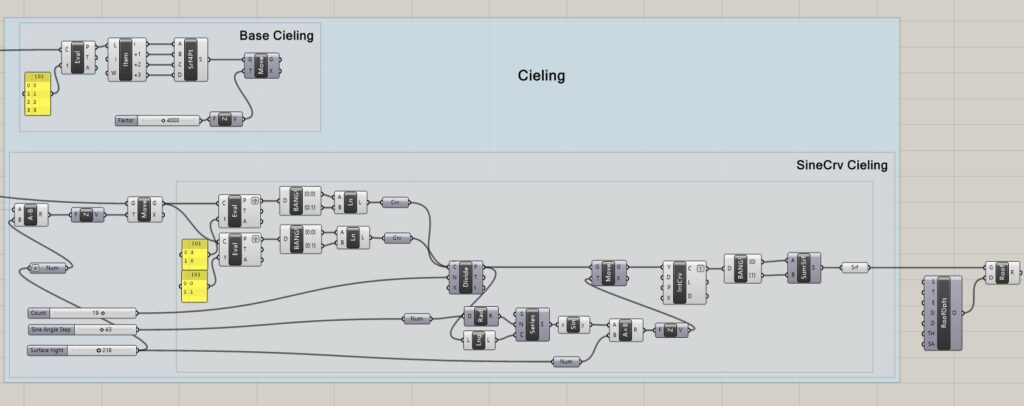

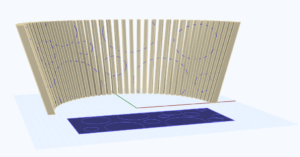

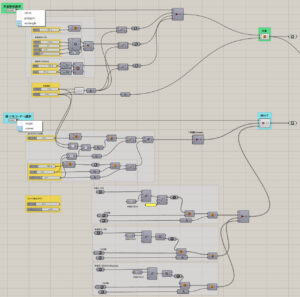

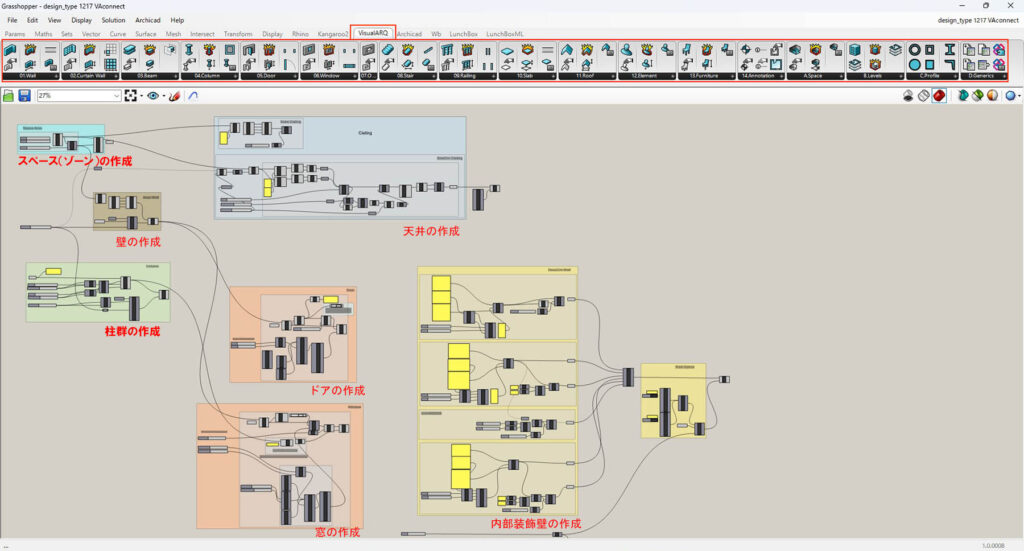

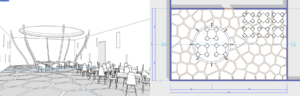

Grasshopperで柱、壁、天井、通り心の各コンポーネントをパラメトリックに単純につないでみた。

単純なモデルだが、天井の形状は“sineカーブでパラメトリックに作成したサーフェス”をVisualARQの(屋根)コンポーネントでモデル化し、VisualARQの属性を持つ要素となっている

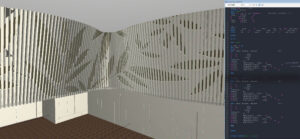

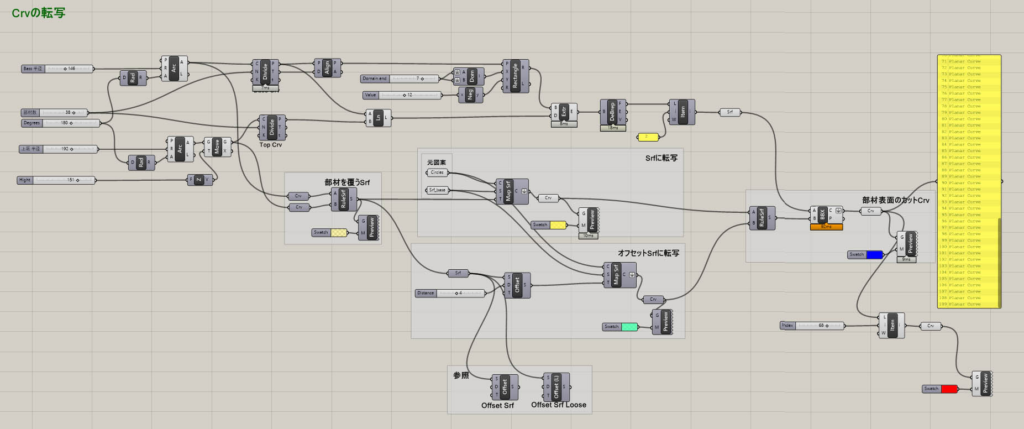

Map to Surface

ある面に描かれた図形を、別の面(Surface)に転写するプログラム

空間内のある面に図形等をマッピングする機能はインテリアデザインにおいて大変便利

曲面や穴あき変形面でも使えるので利用価値は大きい…(UV概念さえ理解すれば)

以前某施設において、金属パイプ列に切欠きでグラフィックデザインを施す計画の設計協力をした

その時はまだRhinocerosの導入まえでARCHICADのGDLオブジェクトを配置してモデル~図面化をおこなった

一本(矩形)のEXTRUDE(掃引体)をグラフィカル編集パラメータのより配置し、前面に対して平行したCROOF(変台形)の欠損部を配置し、ブール演算(SUBGROOP)で引き算した

結局のところ立面図を見ながら、一本づつ台形底4点をZ軸移動をさせて編集をしていった…

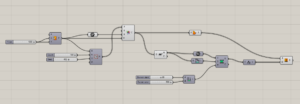

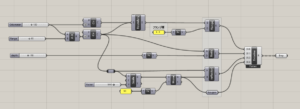

Map to Surfaceの利用テスト

角列柱を配置して、Surface上に描いた複数円の図形を列柱の前面に転写してみた

Voronoi関数

Grasshoppperのコンポーネントには色々な関数コンポーネントがある

(疑似)ランダム、ボロノイ、ノイズ関数等々 これらもデザインをおこなう上で有効なシミュレーションツールとして利用できるように思う

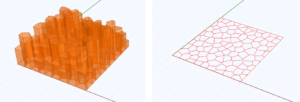

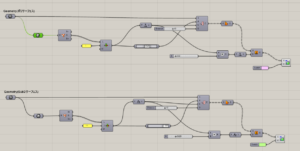

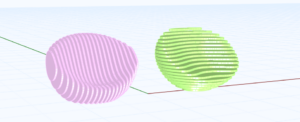

以下は、Rectangle(矩形)上に発生させたPoint間をボロノイ分割する(サイズ、ポイント数はパラメーター値)

その分割された面をランダムに(Boundary:範囲をきめて)高さを与えるプログラム

Pointの発生位置はランダムで、疑似ランダム関数と同じくseed値をもって変更できる

右はボロノイ分割された平面 これをみると(例えば)仕上げの貼分けシミュレーションツールに使える…

ちょっと試してみた

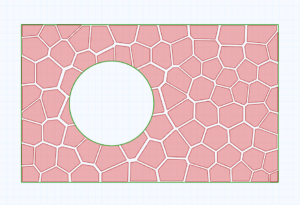

矩形外側から円形を抜いた部分に点を発生させてボロノイ分割してサーフェースとしてモデル化

パラメータは発生点数とそのシード値

最初のカーブCompには、外側(矩形)と円形の両方をMultiple Crvとして読込み

Boundary SrfのCompにより中抜きサーフェースとしている

<私の参考書籍>

これまで、Grasshopperの使い方を勉強する上で参考にしている書籍の紹介

「Parametric Design with Grasshopper」/BNN発行 石津優子先生、堀川淳一郎先生 著

>最初の説明部はとても解りやすく、ジオメトリーの性質別にわかりやすく分類されており、そのサンプルデータがすべてダウンロードできる

「コンピュテーショナル・モデリング入門から応用」/ラトルズ発行 中島淳夫先生、高木秀太先生

>この本は大変ハイレベルの内容ながら、NURBUSはじめ基本内容の説明が大変役に立ったと思う

「Rhinoceros+Grasshopper建築デザイン実践ハンドブック」/彰国社発行 編集者 ノイズ・アーキテクツ

>この本では、最初のとっかかりにGrasshopper自体を理解するのに大変役立ったし、頁数が少なめにもかかわらず内容も濃密、またデザインの情報化についての記述に感銘をうけた

これらの書籍にはありがたく心から感謝いたしております。

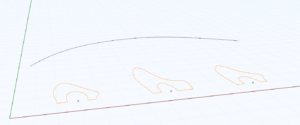

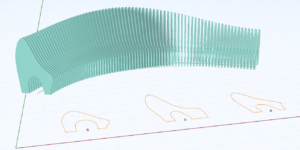

セクションモデル

Sweep 3つの断面形状とレールライン(軌道)でベンチの作成

YoutubeでもGrasshopperのテクニックが多く紹介されてる なかにはデザインの発想に使えそうなものもたくさんある

このモデルはParametoric Bench(Grasshopper Tutorial)を参考に作成した

CONTERを使ってGeometryを分割してみた

Grasshopperのコンポーネントは数が多くなかなか機能も覚えきれない

ApliCraft(Rhinoceros日本代理店)のINDEXサイトはとても解りやすく親切

パラメトリックテーブルの作成

飲食店のレイアウト計画に際し、円形/矩形/多角形のテーブルを作成してみた

高さ、幅奥行きと天板厚のパラメーターに、一本脚とコーナー脚の選択パラメータ付き

いずれ、VIsialARQの家具スタイルに…

一般形ダウンライトの作成

家具もそうだが、以前からARCHICADでインテリア設計をしていて照明器具には不自由していた

最近ではメーカーサイトからダウンロードできるようになったが、ごく普通の(ベース、ユニバーサル)ダウンライトが無く、GDLで(パラメータ付)オブジェクトを作成して使用していた

パラメータは、器具径とフランジ幅、埋込高

作成モデルはBLOCK化

Rhinocerosには”Block“機能があり、複数配置する部品(機器や家具等)はブロック化してインスタンスを配置する それによりデータ量も縮小でき、編集や管理も便利に

またブロック化後においても、編集ができ構成要素のプロパティー編集もできる